Veronica Raimo (1978), romana, è scrittrice, sceneggiatrice, giornalista. Ha tradotto dall'inglese Francis Scott Fitzgerald, Ray Bradbury, Octavia E. Butler.

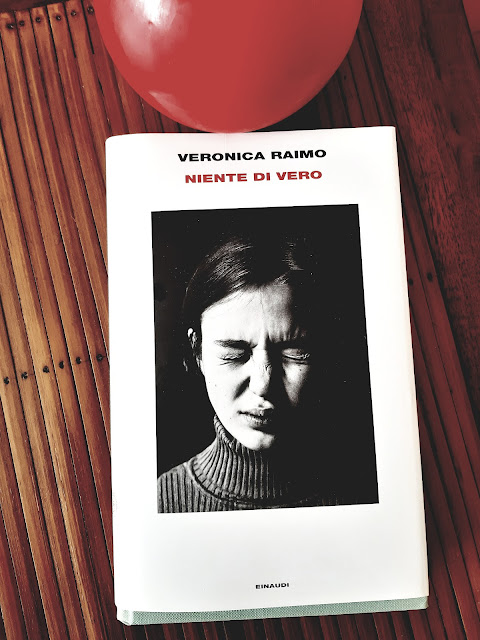

"Niente di vero" (Einaudi) si divora. Una volta iniziato, è "impossibile metterlo giù", per usare un'espressione parecchio efficace della lingua inglese. Rapisce. Diverte (si ride molto). Sconvolge. Imbarazza. Resta sulla pelle. Alcune pagine lasciano di sale. Altre fanno arricciare il labbro dal disgusto: le situazioni descritte infastidiscono.

La scrittura di Veronica Raimo è libera, disinibita. Cruda. Ironica. Dissacrante. Sfrontata. Una spudoratezza dono per i lettori, condotti in territori talvolta quasi onirici, seppur di estremo naturalismo. La realtà (o presunta tale) impressa nella pagina supera la fantasia. Se poi quest'autobiografia (in stile "Lamento di Portnoy") sia autentica o impastata di finzione, come pare suggerire il titolo, non importa. La letteratura è favola, chimera, miraggio. I narratori incantatori, prestigiatori, suonatori di flauto magico.

Veronica da piccola non sognava di diventare scrittrice, ci rivela, tra un capitolo e l'altro. Tuttavia leggeva, s'innamorava follemente dei personaggi, teneva un finto diario segreto per beffare la madre; in esso appuntava menzogne, ingannevoli memorie. Nella sua testa frullavano desideri contrastanti: diventare contadina, starsene con un cappello di paglia in una fattoria popolata di animali. Però fantasticava anche di cantare e suonare il rock sui palchi del mondo, illuminata da riflettori colorati. Veronica o Verika, come la chiamava sua mamma, unendo il nome Veronica con Erika, barava ai dadi, quando giocava col fratello nella stanzetta; due ragazzini che si annoiavano a morte, dovevano starsene in casa, senza poter mettere il naso fuori, e guardavano gli altri bimbetti dalla finestra. Una madre apprensiva, un padre con la fissa di costruire tramezzi in casa e disinfettare oggetti (e non solo) con l'alcol.

Veronica Raimo riferisce nel dettaglio di sé, a partire dal periodo dell'infanzia. Ci narra del fratello maggiore, considerato un piccolo genio, fin dalla tenera età, e lei, invece, anonima, evanescente, senza nessuna particolare dote, se non quella di saper disegnare, anche se pare le sia stata affibbiata dopo che lei rubò alcuni disegni in un'aula scolastica. Ci presenta: sua madre, invadente, depressa, che passava le giornate stesa sul letto, in vestaglia, ad ascoltare la radio; il nonno paterno, amatissimo; la nonna paterna che col nonno non andava granché d'accordo; la nonna materna pugliese cuoca di talento che l'avrebbe voluta donna di casa moglie formosa con seno gigante e una sfilza di pargoli. E una vasta schiera di altri "anti-eroi", amici, conoscenti, parenti. Ci parla del sesso, della maternità, in modo per nulla convenzionale. E, a un certo punto, a proposito del suo libro, dichiara:

C'era una spiga che era cresciuta in un bosco. - E come è successo? - mi chiedeva mio nonno.

- Non ne ho idea.

La storia finiva lì. A mio nonno stava bene. A me pure".

- Non ne ho idea.

La storia finiva lì. A mio nonno stava bene. A me pure".

E anche a noi lettori, aggiungo, sta bene così. Perché dopo aver finito "Niente di vero" si sente un'assenza. Simile alla partenza di una persona cara.

©micolgraziano

Commenti

Posta un commento